আস্থাহীন গণতন্ত্র, বিভাজন ও ডলার সংকট: যুক্তরাষ্ট্রের নীরব পতন

রাফিউল ইসলাম তালুকদার

প্রকাশিত: ২৯ অক্টোবর ২০২৫

একসময় আমেরিকাকে বলা হতো আধুনিক গণতন্ত্রের মানদণ্ড। কিন্তু আজ সেই দেশেই প্রশ্ন উঠছে , এই ব্যবস্থার ভিত কি আগের মতোই দৃঢ় আছে? ধীরে ধীরে কি যুক্তরাষ্ট্রও এমন এক পথে হাঁটছে, যেখান থেকে ফেরার পথ কঠিন হয়ে যায়?

দীর্ঘ একটা সময় একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেশের নেতা হিসেবে দেখা হতো, কোনো দলের প্রতিনিধি হিসেবে নয়। কিন্তু গত দুই দশকে সেই চিত্র বদলে গেছে। বর্তমান রাজনীতিতে প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি বিবৃতি একদলকে তুষ্ট করার জন্য, অপর দলকে আঘাত করার জন্য। রাজনীতি এখন যুক্তির নয়, আবেগের খেলায় পরিণত হয়েছে। যেখানে জন ক্যানেডি বা রোনাল্ড রিগ্যান একে অপরের রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও ‘যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ’কে অগ্রাধিকার দিতেন, আজ সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে ব্যক্তিগত ও দলীয় এজেন্ডা।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দিয়েছে, যাতে নির্বাহী ক্ষমতা কখনো এককভাবে কারও হাতে না থাকে। কিন্তু বাস্তবে এখন দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতা ক্রমেই হোয়াইট হাউসের ভেতরে সরে যাচ্ছে। এই প্রবণতা লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মতো এক ধরনের “শক্তিশালী নির্বাহী ক্ষমতা, দুর্বল আইনসভা” সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠছেন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু, আর পার্লামেন্ট হয়ে উঠছে প্রতীকী শক্তি। যার ফলে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই বিশ্বাস হারিয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি। “ভোট দিলে কী হয়?”, “মার্চ করেও কিছু বদলায় না” এমন হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ। প্রতিবাদ, আন্দোলন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট এগুলো এখন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নয়, বরং দেখানোর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে জন্ম নিচ্ছে এক ধরনের নীরব আত্মসমর্পণ, যা গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

ধনীদের পলায়ন ও আস্থার সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার লড়াই এখন মূলত কৌশলের লড়াই। রক্ষণশীল রাজনীতি গত কয়েক দশকে আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি তৈরি করেছে। বিপরীতে উদারপন্থীরা প্রায়শই প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বল্পমেয়াদি আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ফলাফল, নীতি নয়, ক্ষমতা নির্ধারণ করছে কে ভালোভাবে “গেমটা খেলতে” পারে। এর ফলে প্রকাশ পাচ্ছে এক উদ্বেগজনক দিক, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ধনী আমেরিকান নাগরিক তাদের অর্থ ও বিনিয়োগ বিদেশে সরিয়ে নিচ্ছে, কেউ কেউ দ্বিতীয় নাগরিকত্ব নিচ্ছে। এটা শুধু কর এড়ানোর কৌশল নয়; এটি দেশের ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থার প্রকাশ। রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারালে প্রথমে চলে যায় অর্থ, তারপর মেধা, শেষমেশ ভেঙে পড়ে ভিত্তি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ভেনিজুয়েলা। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির পতন একদিনে হয়নি। রাজনৈতিক মেরুকরণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্বৈরাচারী শাসন, তারপর জনমুখী নীতি দিয়ে জনগণকে আশ্বাস, সব মিলিয়ে দেশটি ধীরে ধীরে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। মজার বিষয়, প্রতিটি ধাপেই জনগণ ভেবেছিল “এটা সাময়িক, ঠিক হয়ে যাবে।”

আজ আমেরিকাতেও সেই একই আশ্বাস শোনা যায়। কিন্তু ইতিহাস বলে, পতন কখনো এক ঝটকায় আসে না, আসে ধীরে ধীরে, চোখের সামনেই।

ডলার সংকট ও বৈশ্বিক আস্থাহীনতা

অন্যান্য দেশের সম্পদ জব্দ করা কিংবা অতিমাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে অনেক দেশ এখন মার্কিন ডলারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্রমাগত ইউয়ান, রুবল বা ইউরোর দিকে হচ্ছে। এই প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে ডলারের আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। যা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক শক্তির মূল স্তম্ভ।

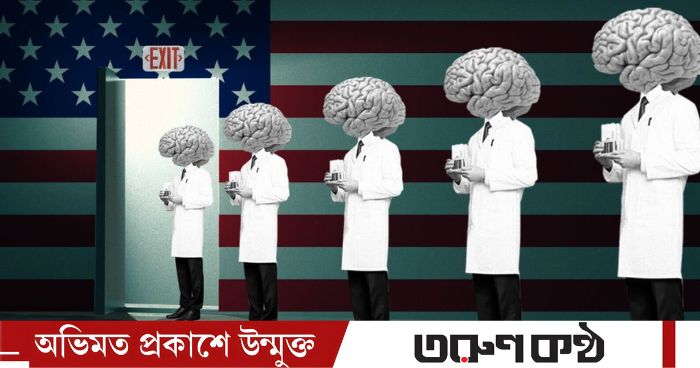

রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষাকে যখন দলীয় রাজনীতির চোখে দেখা হয়, তখন মেধাবীরা দেশ ছাড়তে শুরু করে। এই “ব্রেইন ড্রেইন” হচ্ছে এমন এক ক্ষতি, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু প্রজন্ম ধরে প্রভাব ফেলে।

দেশটির নাগরিকেরা বলছেন, এখনই সময় দেশ ছাড়ার বা বিকল্প নাগরিকত্বের কথা ভাবার। কেউ কেউ মনে করেন, পালানোর জন্য নয়, বরং বিকল্প নিশ্চিত করার জন্য এই সিদ্ধান্ত দরকার। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র একসময় ছিল আশ্রয়ের দেশ, এখন সেদেশের জনগণই খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে স্থিতিশীলতা আর আস্থা।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ নতুন নয়। কিন্তু আজকের সংকট ভিন্ন। এটি শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির নয়, বিশ্বাসের সংকট। যদি এই বিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকে তাহলে সংবিধান, স্বাধীনতা বা প্রাতিষ্ঠানিক শৃংঙ্খলা কিছুই বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতার দেশটির পতন রুখতে পারবে না।

- ৬০ লক্ষ দোকান কর্মচারীরা ঈদ বোনাস ও ওভারটাইম ভাতা চান- এনএসইএফ

- চরকাজলে স্কুলসংলগ্ন দোকানের পিছন থেকে গাঁজা গাছ উদ্ধার

- ভারতীয় স্পাইসজেটকে বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

- আইনমন্ত্রীর একান্ত সচিব বিচারক সাজ্জাদ

- সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি পদে আলোচনায় যেসব বিএনপি নেত্রী

- গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

- ৮ উপদেষ্টার দপ্তর বণ্টন, কে কোন দায়িত্বে?

- তারেক রহমানের সঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ

- দায়িত্ব নিয়েই মৌলভীবাজারে সফরে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী:আরিফুল

- চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা; সংসদ সদস্যের হস্তক্ষেপ

- হিমাগারের অভাবে মৌলভীবাজারের কৃষকেরা বিপাকে

- টেক্সটাইল খাতে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে বুটেক্সে সেমিনার

- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ট্রাম্পের অভিনন্দন

- বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করব: মির্জা ফখরুল

- সৌদি-বাংলাদেশ: ৩ ঘণ্টার ব্যবধান, কিন্তু ঈদে কেন ১ দিনের পার্থক্য?

- শিক্ষা নিয়ে দলীয় রাজনীতি নয়, রাষ্ট্র গড়ব শিক্ষা দিয়ে: ববি হাজ্জাজ

- জানুয়ারিতে ৫৫৯ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৮৭ নিহত, ১১৯৪ আহত

- বিশ্ববাজারে দাম কমায় দেশে স্বর্ণ ভরিতে দাম কমলো

- এআই স্বাস্থ্য তথ্যে ভুল, বিভ্রান্তির ঝুঁকি বাড়ছে

- টপ র্যাঙ্ক ও ১৯২ প্লাস স্ট্রাইক রেটেও টানা তিন শূন্য অভিষেক

- টপ র্যাঙ্ক ও ১৯২ প্লাস স্ট্রাইক রেটেও টানা তিন শূন্য অভিষেক শর্ম

- রোজা রেখে নখ ও চুল-দাড়ি কাটা যাবে?

- দাড়ি ছাঁটলে জেল! কঠোর হচ্ছে তালেবান শাসন, বিপাকে নাপিতরা

- রমজানেই শুরু হচ্ছে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি

- অলিম্পিকের ১৫৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনছেন আজিজ মোহাম্মদ ভাই

- আল-আকসায় ১০ হাজার ফিলিস্তিনিকে নামাজের অনুমতি ইসরায়েলের

- ভারতে ৭০ দেশের নৌ মহড়ায় অংশ নিল বাংলাদেশ

- প্রধানমন্ত্রীর এপিএস-২ পদে নিয়োগ পেলেন আব্দুর রহমান সানি

- রমজানে ১০ লাখ পরিবারকে সুলভ মূল্যে প্রোটিন দেবে সরকার

- সচিবালয়ে দ্বিতীয় দিনে অফিস করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

- বিশ্ববাজারে দাম কমায় দেশে স্বর্ণ ভরিতে দাম কমলো

- স্বর্ণের দাম সমন্বয়: ২২ ক্যারেটসহ অন্যান্য ক্যারেটেও কমেছে মূল্য

- নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন ড. মঈন খান

- ছোট হচ্ছে এবারের সরকার, বিএনপি`র মন্ত্রিসভায় জায়গা পাচ্ছেন কারা?

- পবিত্র রমজানে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ

- রোজা রেখে নখ ও চুল-দাড়ি কাটা যাবে?

- কমলগঞ্জ উপজেলা থেকে দুই সংসদ সদস্য : এলাকায় উৎসবের আমেজ

- কমলগঞ্জে বিষপানে গৃহবধূর আত্মহত্যা

- দায়িত্ব নিয়েই মৌলভীবাজারে সফরে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী:আরিফুল

- দেশে রমজানের চাঁদ দেখা গেছে, রোজা শুরু বৃহস্পতিবার

- ১৮ ফেব্রুয়ারি না কি ১৯? রমজান শুরুর তারিখ নিয়ে ধোঁয়াশা

- নবীন-প্রবীণ সমন্বয়ে গঠন, টেকনোক্র্যাট কোটায় বেশ কয়েকজন

- রাশেদ খান পরাজিত, প্রতিশ্রুতি রক্ষার অঙ্গীকার করলেন

- ফাগুনের প্রথম দিন ও ভালোবাসা দিবস আজ

- দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে দায়িত্বশীল ড.খন্দকার মোশাররফ হোসেন

- সংসদ সদস্য হলে যেসব অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়া যায়

- চলচ্চিত্র আর্কাইভে সংরক্ষিত হলো ‘কাগজ’ সিনেমার মাটির পোস্টার

- মির্জা ফখরুল: নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ১৫ তারিখে সরকার

- গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন আইজিপি: ‘আমি পদত্যাগ করিনি’

- মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি পদে আলোচনায় ড. মঈন খান

- নারীকে দ্রুত উত্তেজিত করার সহজ কিছু টিপস

- পৃথিবীর কয়েকটি আজব স্থান

- সব ধরনের রেনিটিডিন ওষুধ বিক্রি স্থগিত

- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান চালকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা

- গাঁজা থেকে তৈরি দুটি ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দিল যুক্তরাজ্য

- কম্বলের যত্ন নিলে বেশি দিন আরামদায়ক থাকে

- বাদাম বিক্রি করা মেয়েটি যাচ্ছে নাসায়

- নাসার সহায়তায় এবার জনসংখ্যা গণনা হবে

- আজ আন্তর্জাতিক ক্যাপস লক ডে

- তাহলে কি ভাঙছে মেননের ওয়াকার্স পার্টি ?

- বাহরাইনে নানা আয়োজনে তরুণ কণ্ঠের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

- জমানো টাকা ফেরতের দাবিতে আজও থানার সামনে ভুক্তভোগীরা

- দেশে এখন কোটিপতি সংখ্যা এক লাখ ৭৬ হাজার ৭৫৬ জন

- মুখের কথা শুনে অপরাধীর ছবি আঁকবেন ৪০ আর্টিস্ট

- ভিভোর দুই স্মার্টফোন